The Nara Park where Todaiji Temple, Kasuga Taisha Shrine, Kofukuji Temple are lined up belongs to the Tobihino field. This is part of the World Heritage site. There are a lot of deer in the wide park, it is a tourist idol. The Nara-fan is a traditional craft of Nara and we are enjoying cool while watching deer.

東大寺、春日大社、興福寺が立ち並ぶ奈良公園は飛火野(春日野)の一角にあります。

日本で一番最初に文化遺産として登録された『法隆寺地域の仏教建造物』とともに、東大寺(正倉院を含む)、興福寺、春日大社、元興寺、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡、春日山原始林の8件を合わせて、『古都奈良の文化財』として世界遺産に登録されています。

昔、この飛火野が原野の名残を留めているころ、父に連れられて絵を描きに来た時の光景が忘れられません。

夏の夕方、ホルンが鳴ると、飛火野一帯に群がっていた鹿たちが夕飯を求めて一斉に集まってきます。

タオルで汗をぬぐい、持ってきた団扇で扇ぐとひときわ涼しく、今まで忘れていた空腹感が急に感じられ、家路を急いだものです。

投稿者「真田 泰昌」のアーカイブ

かき氷 それも苺が ナンバーわん

Speaking of summer is shaved ice. Among them, strawberry syrup is the most traditional, delicious and beautiful.

夏と言えばかき氷。かき氷と言えばイチゴ・シロップ。これがぼくの定番だ。

子供のころ、お隣が駄菓子屋さんで、夏になるとかき氷を売っていた。

イチゴにレモンのシロップ、砂糖水を掛けるミゾレ、この3つに小豆の餡をのせる何々金時。この4種類しかなかった。何々金時はちょっと高いから、買うのは決まって赤いイチゴ。

隣のおじさんはぼくをよく可愛がってくれ、いつも2倍ほど盛ってくれる。

今では考えられないことだが、そのかき氷を盛るのは、新聞紙。新聞紙を円錐状にしたのを器代わりにして盛る。不衛生極まりないことだと思うだろうが、実はこの新聞紙はインクが殺菌作用があって、ちゃんと洗わない食器よりよほど清潔なのだ。

しかし、新聞紙ではさすがに見かけもよくないし、不衛生に思うだろうから、間もなくコメからできた器に代わった。

今はどうだろう。写真の紙カップに入ったのは、海水浴場とか、たまに街中で見かける程度で、ちょっとした店に入っても豪華なかき氷が出てくる。氷に掛けるシロップも抹茶やマンゴーといったものから、イチゴもメロンもスイカまで盛られていて、すべて実物。昔のような単純な氷は探しても見つからない。

変わったところでは、酢醤油がかかっていたり、ジャガイモをアレンジして名物だったり、イナゴの佃煮が乗っかっていたり、タコ焼きがのっているのも見たことがある。何でもありだ。

しかし、やっぱりいいのは、あっさりとしたイ・チ・ゴ!

川風に 泳ぐ真夏の 鯉のぼり

Carp streamers are also swimming in the summer. It is a sight that I saw in San’in area. While watching it in the cabin along the river, I ate delicious cold Warabi Mochi.

国道9号、別名山陰道の道の駅、名前は忘れたが、その横を流れる川に季節外れの鯉のぼりがたくさん泳いでいました。

暑い暑い日差しを受けて涼しげに泳ぐ鯉のぼりを見ながら、川横の瀟洒な小屋で冷えたわらび餅を食べる気分は最高です。

季節外れの鯉のぼりと書きましたが、後で調べてみたら、意外や意外、全国のあちらこちらにもあるんですね。

5月節句の鯉のぼりは、子供たちを元気づけるため、夏の鯉のぼりは大人たちも含め、みんなを元気づけるために泳ぐんだと思いました。

今年も暑い暑い。

でも、こういう風景を見ていると、この暑さだからこそ余計に心にしみます。

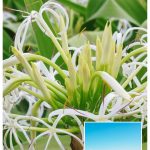

浜木綿(はまゆう)に 埋もれて聞くは 熱中症

When I was taking a walk on the hamayu blooming coast, news of heat stroke came from my smartphone. I would like to express my sincere condolences to those who died.

連日40度を超す地域があると聞いてびっくりしている。そんな中やはり怖いのは熱中症だ。

10年ほど前の話だが、まだそれほど世間で熱中症のことが騒がれていないとき、それらしいことに罹った経験がある。

ちょうどこの時期だったと思うが、よく自転車であっちこっちを散策していたことがあり、近くの海に行った。

その帰り、ペットボトルのお茶もなくなり、のども乾いたので自動販売機を探したんだが、探せど探せどどこにもない。そのうちたまたま喫茶店が見つかり飛び込んだ。ところがこの喫茶店、冷房が効きすぎて寒い寒い。とりあえず出された水を2杯いただき、アイスコーヒーを飲んだ。それでまたいっそう寒さが増したので、早々に店を出た。日はガンガン照るし、なんだか体が変だ。帰宅途中3km手前辺りにスーパー・イオンがあり、そこにマクドナルドがあるので、とりあえず何とかそこまで行きついて、自転車を預け、そこからバスで帰ろうと思った。

やっとの思いでマクドナルドに入ったんだが、注文のカウンターに並ぶのもしんどいので、先に椅子に座った。しばらく休んで、注文しに行こうとしても行けない。店員に頼んで注文の品を運んできてもらった。ところが何ものどを通らない。コーヒー、この時はホットコーヒーなんだが、それを飲んで、後はじっとしていたんだが、苦しい苦しい、もう救急車を呼んでもらおうと何度思ったか。

1時間か2時間か、やっと落ち着きも出てきて、窮地を脱したようだ。そのあと、バスで帰宅した。

今から思えば、かなり危険な状態にあったのではないだろうか。まだ今から10年若かったから助かったようなもので、今ならニュースになったかもしれない。

皆さん、我慢をせず、体に異変が起こったら、躊躇わずに助けを求めてください。

儚(はかな)しや 夏の夜空の 美人草

Fireworks bloom for a moment in the summer night sky and disappear instantly. It reminds us of a transient life.

夏は花火のシーズンでもあります。

今日本全国のあちらこちらで花火大会が催され、暑い夏のひと時を、暑さも忘れ、老若男女、夜空にに繰り広げられるいちだいページェントに酔い痴れます。

春の桜が、パーっと咲いて、パーっと散る、あの桜の生き様が日本人には何とも答えられない共感を呼び起こすように、花火も同じ共感を呼び起こします。。

悠久の時の流れの中で一瞬しか生きることのできない人間、いや、生きとし生きるものの儚さを、桜に見、花火に見るからです。

この句は、句頭に、は、な、び、を配して詠みました。

儚さと遊びは切り離せません。それを句に結びたかったのです。

美人草という草花は正式にはありません。

ヒナゲシ、ホウセンカ、サネカズラの別称です。

漱石の『虞美人草』という小説の題名も、この美人草に由来し、中国の『三国志』に出てくる項羽の愛人「虞姫」に掛けたものです。

最後には、毒をあおって自死した、虚栄心の強い美貌の女性甲野藤尾の生涯を描いた作品です。

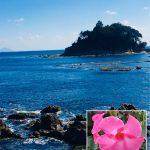

潮騒に 揺れる心と 仏桑華

When hearing the sound of waves by the seashore of hibiscus’ blooming, my heart beats up.

夏と言えば海。海岸線をたどると、砂浜が広がるところにはカラフルなパラサルが立ち並び、磯あたりには、シュノーケルを付けた若者や子供たちが海の獲物を探しています。聞こえてくるのは波音だけ。動きはあっても静けさそのものです。八重咲のハイビスカスが潮風にゆったり揺れています。こんな海もいったん狂えば、われわれもひとたまりもありません。東南海地震がここ30年以内に70%の割合で起こると予測されています。こののどかな風景が永遠にと祈りたくなる気持ちです。

仏桑華(ぶっそうげ)、または仏桑花。ハイビスカスがポピュラーです。

蝉時雨 緑陰茶屋で わらび餅

I entered a tea cafe by the approach to the temple surrounded by greenery. The warabi-mochi eating while hearing the cicada chirps tastes the best.

季語てんこ盛りの俳句になった。蝉時雨、緑陰、わらび餅、いずれも夏の季語である。

俳句は原則一句に一季語である。5,7,5のたった17音で心象風景を表す俳句において、中心テーマは季語であって、それが2語以上だと焦点ボケになるからというのがその理由である。

目には青葉 山ほととぎす はつ松魚(かつお)

山口素堂の有名な俳句であるが、青葉、山ほととぎす、はつ松魚、これも季語三語である。

この三語のどれを抜いても、これほど有名にはならなかったであろう。

型破れだから有名になったわけではなく、やはり春を代表する三語が重層的に重なったからこそ、春をいっそう際立たせているのだ。

芭蕉にも、

一家(ひといえ)に 遊女も寝たり 萩と月

蛤の ふたみにわかれ ゆく秋ぞ

という句があり、萩と月、蛤と秋、が季重ねになっている。しかし、これも季重ねの効果が利いている句として有名だ。

また、一茶の句に、

猫の子が 手でおとすなり 耳に雪

というのがあるが、これは猫の子(春の季語)、雪(冬の季語)で季節違いの季語が使われていて、季違いといい、これも原則禁句である。

いずれにしろ、一定の原則があるからこそ、俳句には俳句の伝統美がある反面、あまり原則にこだわっては不自由で、言いたいことも言えない、表現したいことも表現できない、いわば芸術の大原則である自由が奪われるという結果になる。

これもまた、芭蕉の唱えた「不易流行」の真髄なのである。

今日はちょっと技術論のお堅い日記になってしまった。

猛暑日も 冷やしスイカで 極楽ぞ

Fruit representative of summer is watermelon. If we eat this on a hot summer day like today, we will completely forget the heat.

夏を代表する果物と言えばスイカ。暑い時に食べるスイカは堪らない。

大きくて、割れば真っ赤で、甘くてのど越し良く、それも冷えていればいうことなし。

冷やすといえば、今はもっぱら冷蔵庫だが、一昔前は、井戸があれば井戸に、疎水があれば疎水に、海水浴に行けば海にと、ともかく少し冷やして食べるのが習慣だ。

冷蔵庫と言っても、スイカ丸ごと一個だとよほど大きな冷蔵庫でないと入らない。だから、いくつかに切ってラップに巻いて冷やすわけだが、できたら割りたてを食べたい。

ということになれば、昔の井戸が最高だ。

深い井戸になると、水温が真夏でも18度くらいだから、一晩も漬けておけば十分冷たい。

翌日さっそく井戸から引っ張り上げて、ぽんぽんと八つ切り。切ったとたんにスイカの香りがあたりに漂う。

冷蔵庫で冷やしたスイカはもっと冷たいが、なんかとげとげしい冷たさだ。井戸で冷やしたスイカはまろやかな冷たさである。

こんなことを言ったら、また若い人に上げ足を散られるそうだが、正味そうなんだから仕方ない。

海水浴にも必ずと言っていいほどスイカを持参して、まず海に放り込む。泳ぎ疲れて食べるスイカもまた格別だ。

たいして冷えているわけでもないが、燦燦と降り注ぐ太陽の下で食べるんだから、この冷たさでも五臓六腑に染み渡る。

そして、スイカ割。タオルで目隠しをして、砂に足を取られながらエイっと棒で叩けば手ごたえ十分。タオルを取れば全くの的外れ。それでも割れたスイカにむしゃぶりつく。

こうして、スイカ一つをとっても話は尽きない。夏の代表的な風物詩になる。

よしっ、このスイカを食べるぞ!

風鈴も しばし昼寝の この暑さ

The wind stopped, only the sunlight is shining down. Wind chimes hung on the eaves are also taking a nap.

昔、電車にクーラーがつくというニュースが流れた時、えっ、窓からあんな涼しい風が吹き込んでくるのになんでクーラーなんかいれるんかな、と思ったことがある。

今はもうどんな家庭にもクーラー(暖房も併用だと空調機)は設置されている。それでも、年配の澄む過程ほど利用度は少なく、子供がいる家庭はほぼ100%利用しているそうだ。

つまり、6,70世代の人たちは子供のころ空調なんて無かったわけで、その快適さを知らにまま過ごした習慣から抜け出せないままになっているからだ。

暑い夏は、昼間は窓という窓は開けっぱなしにして、室内では肌着一枚、扇風機を回して、団扇であおいで暑さを凌ぎ、夜ともなれば、椅子を持って外に出たり、床几と言って、畳1畳くらいの長椅子を持ち出して、近所の人たちと一緒に座って雑談したり、そうして涼をとるのが当たり前だった。

家の軒先には風鈴がどの家にもかかっていて、涼しげな音が流れる中、井戸で冷やしたスイカを割り、トコロテンに酢醤油をかけて食べ、いろんな工夫をして暑さを凌いだ。

夜歩いていたら、フーっと人魂が飛んできて、池の中に消えって行った。きっと、昔この池に飛び込んだ人の怨霊に違いない。恨めしや、恨めしや、それっ、とおっちゃんが突然大声を出すと、聞いていた子供たちが皆んなワッと固まった、なんて怪談で盛り上がったもんだ。

さあ、少し風が吹いて、この風鈴の音を聞きたいよぉ。

咲きたての 夾竹桃も うぶな色

The oleander that has just started to bloom is still shallow in color, just like a young girl.The color will become darker every day from now on.

昨日は、岐阜県多治見市で気温が40.7度を記録したそうだ。7月の気温としては観測史上第1位という。この多治見市は気温の歴代記録でも日本第2位、40.9度を2007年8月16日に記録しているから、もともと暑いところなんだ。ちなみに、日本第1位は、高知県四万十市の江川崎で2013年8月12日に記録した41度。世界はということになると、アメリカのカリフォルニア州にあるデスヴァレー で1913年7月10日に記録した56.7度。お風呂だと最高でも45度というから、もう煮え湯に入っているも同然。お風呂なら長くともせいぜい30分入っている程度だが、何時間もこんな高温のお風呂に入っていたら、のぼせてしまって、ひょっとしたら死んでしまうかもしれない。しかしまあ、人間て、結構強いもんだと感心させられる。そういえば、一般的なドライサウナは温度80度~100度ぐらいだから、人間の体はそんな高温にも耐えられるしくみになっているんだ。低温記録では、日本でマイナス41度が記録されているから、中学生なら絶対値41が気温の幅と教えたら面白い。

こういう気象データも、正式に観測し始めたのがここ50年前くらいだから何とも言えないが、こうした高温記録は20世紀後半から21世紀の今にかけてだから、やはり地球温暖化の傾向は否めない。

ところで、北極海はと言えば、これがまた異変が起こっている。

いままでは、北極海の氷もだんだん減少して、夏ともなれば50%を切るくらいだと、地球温暖化の例証としてよく引き合いに出されているのだが、今年はこれがまた変!

今まで減少傾向にあった北極海の氷が激増してらしい。

先日も、カナダ北東岸のニューファンドランド島にとてつもない巨大氷山が接近して、その一角が崩れたら、津波が起こるかもしれないということで警告が出されたというニュースがあった。

太陽活動がどうも減少期に差し掛かっているせいかもしれないという。

こう考えると、やはり自然は化け物だ。われわれ人間にはまだまだ捉え難いことがいっぱいある。